1492年,哥伦布在美洲印第安人中发现了玉米这种神奇的作物,并带回欧洲大陆,玉米种植范围不断扩展。1800年前后,铁犁被广泛使用,玉米的种植面积迅速扩大,直到今天成为世界种植最为广泛的作物之一。虽然玉米是驯化最为成功的作物之一,但直到上个世纪初,科学家们才开始对玉米的起源感兴趣。不完全统计,1931年到1988年的半个多世纪时间里,有超过40篇文献从形态学、分类学、细胞学、遗传学、考古学等不同的角度研究了玉米的起源问题。然而,其中的共识却很少,多数情况下,对立的观点往往不被容忍或被“礼貌地”忽略。

——其中最为著名的争论发生在保罗•芒格尔斯多夫(Paul Christoph Mangelsdorf, 1899-1989)和乔治•比德尔(George Beadle, 1903-1989)之间。

世纪之辩:两巨头间延续全职业生涯的辩论

1927年,芒格尔斯多夫成为德克萨斯农业试验站的研究人员,并对玉米的起源进化产生浓厚兴趣。1938年,他和他的同事提出玉米“三成分起源说”(三元假说,也可以简单理解为杂交起源假说)。这个假说极富想象力,其核心思想是玉米的祖先是摩擦禾和另外一种已经灭绝的野生玉米杂交的后代,现代玉米多样性主要来源于摩擦禾的贡献。这个假说一个明显的硬伤是摩擦禾有36条染色体,而玉米是20条染色体,杂交很困难,即使得到杂交后代也是不育的。因此比德尔认为这种事情在自然状态下很难发生。

1939年,比德尔针对芒格尔斯多夫的观点,公开发表了针锋相对的看法,认为玉米是单起源于大刍草,这主要基于他在康奈尔大学读研究生时候做的一个玉米和大刍草杂交群体观察到的结果。他的导师爱默生告诉他,一个基因就可以改变野生玉米籽粒坚硬的外壳。他进一步推测可能只需要4到5个基因的改变就可以使得大刍草驯化为玉米。彼时,他提出了“一个基因一个性状的假说”。比德尔在1932年发表了3篇文献暗示了上述观点。但遗憾的是,这些结果都被有意无意“忽略”了。比德尔博士毕业后,就改行了,随后30年,他远离了玉米研究领域。

而芒格尔斯多夫则成为哈佛大学的教授和美国国家科学院院士,他的名字成为了玉米进化研究的代名词,他的影响力无处不在。芒格尔斯多夫通过与他在哈佛大学的同事理查德•麦克内希合作,在考古学家中尤其有影响力。在一些考古学文献中,三元假说被提升为事实。从儿童读物到百科全书再到植物育种文献,玉米的起源都是三元假说。尽管普通的大众都认为玉米起源的三元假说是无可辩驳的事实,但他并没有能成功地说服玉米遗传学领域的科学家广泛接受它。

再看比德尔,1927年他来到康奈尔大学师从琼斯(Emerson Franklin Jones)教授从事玉米研究。1931年博士毕业后,他敏感地意识到,因为技术手段的限制,玉米可能并不是一个最理想的遗传学研究材料,当时遗传学研究有两个重镇,一个是琼斯在康奈尔大学领导的玉米研究,他的学生中还有后来因为玉米转座子研究获得诺贝尔奖的芭芭拉•麦克林托克(如图1);另一个就是摩尔根在加州理工学院领导的果蝇研究。比德尔来到加州理工学院在摩尔根的指导下从事果蝇研究5年。1944年,比德尔入选美国科学院院士,1958年因为在红色面包菌的研究,提出“一个基因一酶”的假说,和塔特姆一起获得诺贝尔奖。1961年比德尔成为芝加哥大学校长。1968年,已经65岁的比德尔决定退休。

图1 在康奈尔攻读博士学位时的比德尔和他的老师和同学(图片来自maizegdb)

——因为他心中还有一个念念不忘的使命,为玉米的“单起源假说”正名,并推翻“三元假说”!

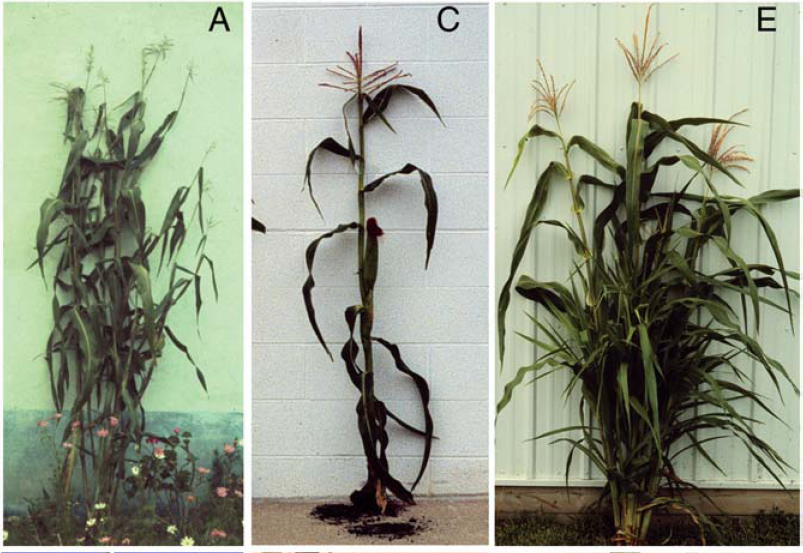

为了验证他的观点“少数基因变化可以解释从大刍草到原始玉米的形式转变”,他退休后来到墨西哥,开始了一个简单的遗传学试验,即通过玉米和野生大刍草杂交获得F1,自交获得F2,然后种植了约50,000 株玉米-大刍草F2 单株,他观察到每500个后代中有一株要么像玉米要么像大刍草亲本(如图2)。这是一个非常有创意但又简单的遗传学试验,充分利用了孟德尔的遗传学定律,同时又蕴含有基因突变理论,和他此前“一个基因一个性状”,以及后来获得诺贝尔奖的理论“一个基因一个酶”一脉相传。他再次得到结论,从大刍草到玉米的驯化非常简单,大约只需要4到5个基因参与。随后,他又用人类学、考古学、地理学和语言学的证据来支持他的论点。

图2:左,小颖大刍草亚种,中,现代栽培玉米,右,杂交的F1 (图片来自Annu. Rev. Genet. 2004. 38: 37–59)

此时,和比德尔年龄相仿的芒格尔斯多夫并没有选择沉默,而是参与了与比德尔的辩论。这是当时两位最有威望的生物学家之间的一场“巨头之战”。面对越来越多的人反对“三元假说”,芒格尔斯多夫1974 年放弃了它,提出了一个修订后的假说,即玉米是驯化的植物,在野外进化,而大刍草是玉米的逃逸或野生形式。

芒格尔斯多夫并没有承认比德尔对他产生了影响,而是认为一位哈佛学生的工作颠覆了“三元假说”。芒格尔斯多夫修订的假说显然也是站不住脚的,比德尔1972年甚至在芒格尔斯多夫发表之前就对它提出了质疑。对比德尔来而言,提出玉米(驯化的植物)在没有人类干预的情况下在野外驯化,然后被引入栽培种,这是逻辑上的倒置。比德尔1980年反驳说,如果芒格尔斯多夫提出的玉米可以产生大刍草,那么反过来也应该是可能的,而且更有可能,因为大刍草是一种非常成功的野生物种,而玉米不是。

比德尔-芒格尔斯多夫关于玉米起源的争论不仅在专业期刊上进行,也在学术会议上面对面地辩论。1972年哈佛大学举行了一场学术研讨会,比德尔和芒格尔斯多夫在这次会议上短兵相接。据说讨论非常激烈,两人多次面红、剑拔弩张。但让人津津乐道的是,两位科学家会后还是热情合影握手,并没有想象中的形同陌路(图3)。

图3 1972年,比德尔和曼格斯多夫在辩论后握手合影(握手两人为芒格斯多夫(左)和比德尔(右))(图片引自 Genetics, 2001, 158:487-493)

一位对生物进化充满好奇的研究生目睹了辩论的全过程,他就是约翰•多布利 (John Doebley)。若干年后,他成为了终结这场辩论的关键科学家。

“终结”讨论:分子生物学的发展为半个世纪的辩论按下“暂停键”

多布利本科主修生物学,就读于宾夕法尼亚州西切斯特州立学院(现为西切斯特大学)。然而,在听了一位特别有趣的老师的课程后,他决定将专业改为人类学。1974 年,多布利获得人类学学士学位后,进入东新墨西哥大学波塔尔斯分校攻读人类学硕士学位。1976 年他开始在威斯康星大学麦迪逊分校攻读人类学博士学位。在此期间他修读了大量的生物化学、动物学和植物学的课程,在攻读博士学位期间,他开始与植物学教授休•伊尔蒂斯(Hugh Iltis)合作。伊尔蒂斯从事玉米野生资源的研究,他常常抱怨现在的人类学学生对生物学了解太少,而多布利是一个例外,他说,“把他(多布利)送过来,我已经给他准备好了一个工作”。于是,阴差阳错,多布利把自己攻读的学位从人类学换成了植物学,并和伊尔蒂斯一起前往墨西哥收集玉米野生资源。他结合在人类学方面的知识,在攻读博士学位期间就发现了一个玉米野生种的新种,并于1980 年取得植物学的博士学位。

多布利随后在北卡罗来纳州立大学从事博士后研究,在梅杰•古德曼(Major Goodman)指导下,利用同工酶来研究玉米及其野生种的多样性,并为大刍草是玉米的祖先提供了直接证据。1982 年,多布利意识到分子生物学而非同工酶是进化和遗传变异研究的方向,于是在北卡罗来纳州立大学在罗纳德•塞德罗夫(Ronald Sederoff)指导下开始了第二个博士后研究,广泛学习分子生物学相关知识。

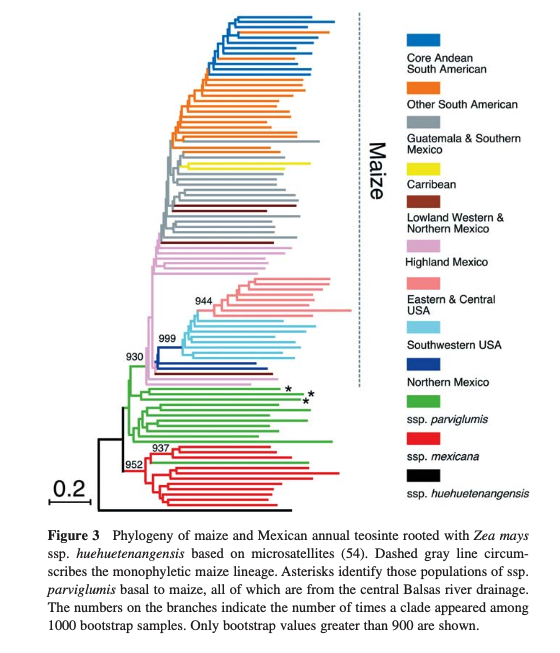

1987 年,多布利担任明尼苏达大学圣保罗分校的教授,他专注于克隆参与玉米进化的关键基因,重新构建了一个玉米和大刍草的分离群体,并利用当时先进的分子标记技术,对影响驯化的性状进行定位,发现有5-6个主要的基因影响玉米的起源和进化。他立下志向,要一一克隆这些关键的基因。1997年,玉米进化的第一个关键基因,影响分枝数的tb1 被他克隆,这也是玉米第一个被图位克隆的数量性状位点。2002年,多布利利用当时先进的SSR标记证明玉米是单一起源于小颖大刍草亚种(图4),并推测驯化时间大约在9000年之前,和考古学的证据相统一,为玉米的起源提供了直接的分子生物学证据。同年,多布利入选美国国家科学院院士。

图4:分子证据表明玉米单一起源于小颖大刍草亚种 (图片来自Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002, 99: 6080–84)

多布利在回忆比德尔的文章中写道,“在熟悉这些问题(指玉米起源问题)并有资格评估证据的当代玉米遗传学家中,我相信有一个统一的声音确认了大刍草单一起源假说。事实上,包括我在内的 12 位玉米遗传学家和进化学家最近确认了他们对大刍草起源假说的支持。在考古学家中,潮流也发生了转变,我认为可以公平地说,熟悉证据的考古学家压倒性地支持大刍草起源假说。”

大刍草单一起源假说指出:(1)大刍草提供了一种有用的食物来源(火一烤就爆裂,很美味,就是我们熟悉的爆米花),古代人们为了这个目的而种植它;(2)在种植大刍草的过程中,出现了对人类有用的突变,并被古代人们选择;(3)只需要五个主要突变就足以将大刍草转化为玉米的原始形式;(4)不同的突变控制不同的性状;(5)随着时间的推移,人类选择了额外的主要突变和许多次要突变。

至此,关于玉米起源的假说得到了科学界的共识。

值得一提的是,2017年,多布利接受邀请来华中农业大学参加学术会议,我曾有机会向他当面请教。他关于职业生涯的选择,对我启发颇多(图5)。

图5 2017年多布利等科学家在华中农业大学(左1为多布利)

再掀波澜:学科交叉让百年之谜愈加跌宕起伏

玉米单一起源于大刍草这个事实再没有更多的人怀疑,但玉米的驯化除了主要突变之外,还发生了哪些次要突变仍悬而未决。

布兰登•高特(Brandon Stuart Gaut)用群体和统计遗传学的创新思路回答了这个问题。

高特提出了驯化对作物产生遗传效应的几个基本想法。他与合作者一起,使用群体遗传学理论模型来确定玉米驯化过程中发生的遗传瓶颈,遗传瓶颈现象现在被认为广泛影响了许多农业动植物的遗传多样性和基因组组成。他后来采用这些模型寻找玉米驯化过程受选择的基因,他估计大约有1200 个基因(约占玉米基因数目的 3%)参与了驯化过程。他这项工作建立了一种基本方法,并被后来的其它研究广泛采用。

随着测序技术的快速发展,为寻找具体是哪些基因发生了选择或者改良提供了可能。2012年,美国加州大学戴维斯分校杰弗里•罗斯-伊巴拉(Jeffrey Ross-Ibarra)及合作者通过群体遗传学,并结合快速发展的二代测序技术,列出了在玉米驯化和选择过程中可能受到影响的3040个基因。

我读研究生期间对玉米的起源和进化也非常感兴趣,有机会阅读了许多相关的文献,后来也意识到测序技术会极大改变这个研究的范式。2011年,我回到母校华中农业大学,就试图回答玉米从热带到温带的适应性过程中发生了什么样的改变,2015年,我们提出基因的转录和转录调控网络在玉米适应过程中起重要作用的学术观点。

但随着时间的推移,研究者们逐渐发现玉米的单一起源假说也存在诸多解释不通的现象。小颖大刍草亚种(Z. mays subspecies parviglumis)生长于墨西哥西南部平原,而墨西哥高原亚种(Z. mays subspecies mexicana)生长在墨西哥中部更干旱更冷,海拔超过3000米的高海拔地区。如果玉米是单一起源,玉米应该不适应高海拔环境,只在平原生长,但部分玉米却可以适合高海拔环境;如果玉米是单一起源,与小颖大刍草亚种亲缘关系最近的应该是低海拔玉米,但实际上与小颖大刍草亚种亲缘关系最近的却是墨西哥高海拔玉米农家种;如果玉米是单一起源,玉米表型应该都与小颖大刍草亚种类似,但有的玉米中却出现了类似墨西哥高原亚种类似的表型。2013年,基于分子生物学的证据,罗斯-伊巴拉实验室证明了墨西哥高海拔玉米农家种,存在与墨西哥高原大刍草亚种的基因渗透。种种悖论均指向另一种玉米野生近缘种墨西哥高原亚种可能通过某种方式影响了玉米起源和进化,但该假设需要更多证据证明,更重要的是这种影响何时、何地、如何发生?范围多大,影响了多少现代玉米?

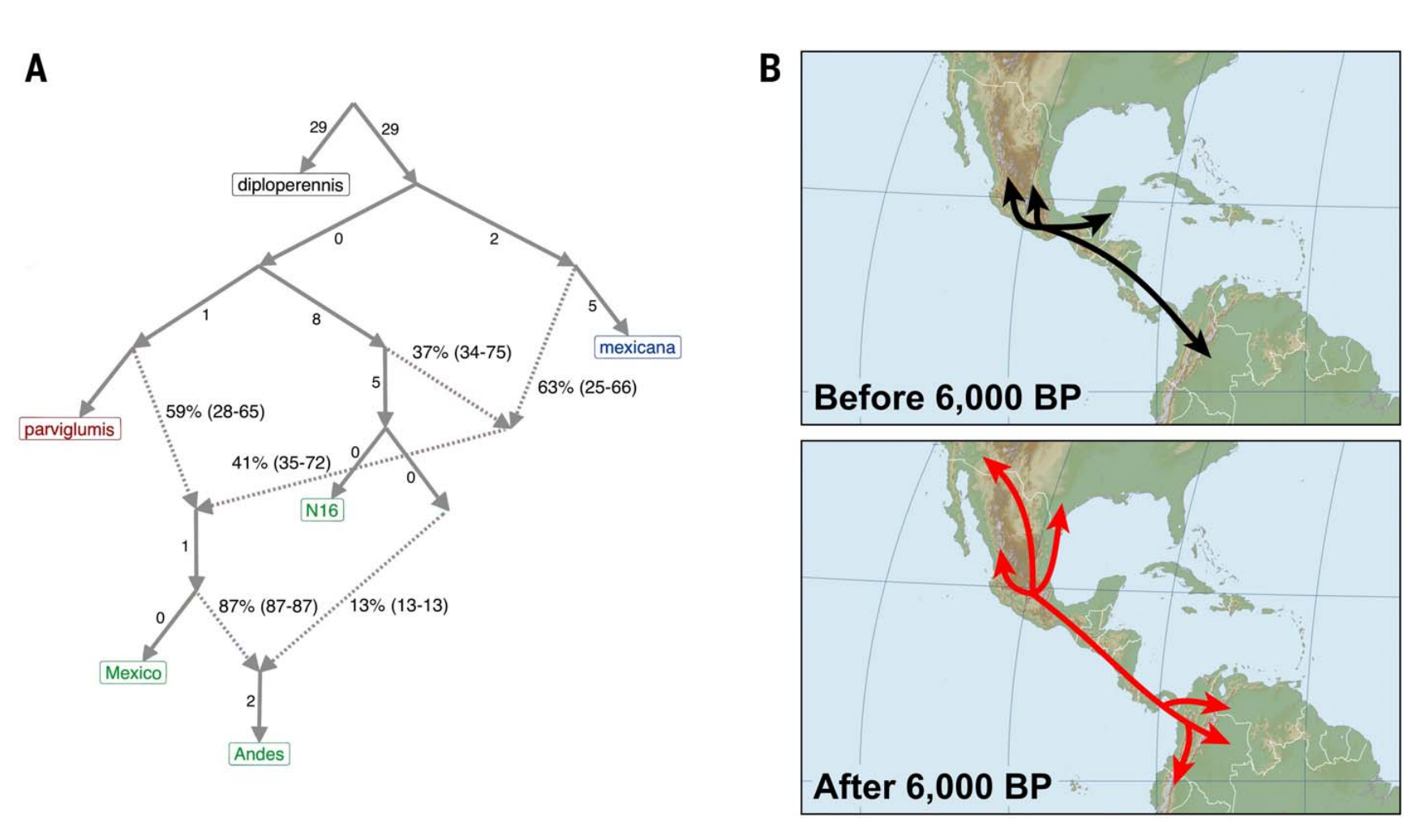

2017年,我们通过一个墨西哥高原亚种和玉米杂交后代的分离群体,组装了墨西哥高原亚种的基因组,发现现代玉米中,至少有10%的墨西哥高原亚种基因组的渗入,但这种渗入是何时,何地发生,因为技术的限制,我们并不能回答。

2022年,著名人类学家斯万特•帕博(Svante Pääbo)因为开发了从古生物遗骸中测出基因组序列的方法,为已灭绝古人类和人类进化研究做出杰出贡献,被授予诺贝尔奖,开创了考古生物学新的学科方向。

基于同样的方法,来自墨西哥的科学家米格尔•瓦莱布埃诺-埃斯特拉达等对三个早年挖掘到的玉米穗轴化石进行了成功的基因组测序。基于这个测序数据,结合我们已有和公共玉米野生种和不同年代农家种以及大量现代栽培种的数据,分析发现N16这个古玉米基因组中几乎没有任何墨西哥高原玉米野生种的基因组信息,在此基础上,我们和罗斯-伊巴拉等合作提出了玉米起源的新模型(图6)。我们认为玉米经历了两次驯化,第一次是9000年前,单一起源于小颖玉米亚种,但在6000年前后,玉米又与墨西哥高原亚种发生了一次杂交,发生了第二次驯化,并引入了墨西哥高原亚种大约18%的基因组,也就是说现代玉米都是来自两个不同大刍草的后代。二次起源极大地提高了现代玉米的适应性,墨西哥高原亚种为现代玉米提供了高原适应性和广泛的抗性基因,这为今天玉米成为全球适应性最广和种植面积最大的作物奠定重要的物质基础。

图6 玉米起源新模型 (图片来自,Science, 20231201)

纵观过去一个多世纪对玉米起源这一重大科学问题研究的历史,不难体会科学家追求真理的纯粹,以及技术进步和学科交叉在这个过程中所起的关键作用。而未来,进一步加强学科交叉和新技术的运用则是我们探索更多科学之谜的不二法门。

(本文作者系植物科学技术学院 严建兵 教授)